湯姆克魯斯或許以《捍衛戰士》和《不可能的任務》等動作片聞名,但這並不代表他的演藝生涯只能圍繞高速追逐與爆炸場面。1989 年,他接演了一個與自己銀幕形象截然不同的角色。

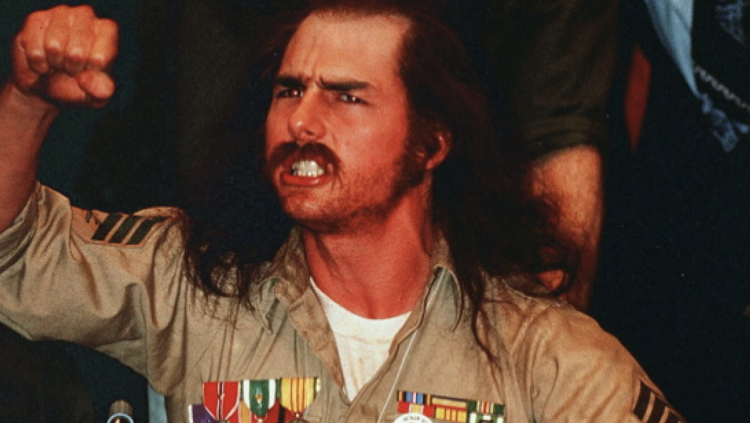

在奧利佛史東執導的《七月四日誕生》中,湯姆克魯斯獻出一場足以改寫其生涯的演出,也讓這部片成為影史上最經典的反戰電影之一。

真實戰爭的代價:《七月四日誕生》刻劃戰後創傷

《七月四日誕生》(圖片來源/IMDB)

《七月四日誕生》講述真實人物朗柯維克的生命轉折:從滿腔愛國熱血的年輕士兵,蛻變為反戰運動的核心人物。這部片深入挖掘戰爭的情感代價,描繪柯維克在重傷返家後,如何面對愧疚、創傷與憤怒。湯姆克魯斯在片中卸下巨星光環,完全投入柯維克的掙扎與成長。

電影開場時,柯維克是紐約一名懷抱從軍夢想的青年。受到甘迺迪總統的演講啟發,他熱切投身美軍,在母親支持、父親懷疑的眼神中選擇入伍。越戰期間,他不但誤殺同袍,還目睹無辜百姓遭屠殺,最終自己也在戰場上身受重傷,胸部以下癱瘓。

電影以紅、白、藍三色光影呼應角色情緒:紅色代表戰場血腥,白色象徵夢境與希望,藍色則貫穿悲傷與失落。回國後的柯維克遭遇制度冷漠、醫療資源匱乏,身心俱疲的他,逐步將憤怒轉為行動,加入「越戰老兵反戰聯盟」,開始在公共場合揭露政府對退伍軍人的漠視,並高聲反對這場無意義的戰爭。

真人真事改編,重現朗柯維克的生命軌跡

《七月四日誕生》(圖片來源/IMDB)

朗柯維克於 1946 年 7 月 4 日出生於威斯康辛州,成長於紐約馬薩皮夸一個愛國氛圍濃厚的家庭。他成績普通但運動表現出色,曾一度夢想成為職棒球員,直到甘迺迪總統一句「不要問國家能為你做什麼,要問你能為國家做什麼」,徹底改變了他的人生方向。

1964 年高中畢業後,他加入美國海軍陸戰隊,1965 年底赴越南作戰。第二次出征期間,他誤殺同袍,又在夜襲行動中誤擊平民,成為他心中永遠的傷口。1968 年 1 月,他在一次突擊任務中胸部中彈,導致肺塌陷與脊椎受創,從此癱瘓。

在回國後的漫長療養過程中,他不僅承受身體痛苦,也飽受心靈創傷。他逐漸意識到這場戰爭並不光榮,反而是對年輕士兵的背叛,於是投身反戰運動。他曾在 1972 年共和黨全國代表大會上痛斥政府,1976 年也在民主黨大會上發聲。

《七月四日誕生》(圖片來源/IMDB)

柯維克於 1976 年出版自傳《七月四日誕生》,13 年後由奧利佛史東改編為電影。雖然部分劇情為戲劇化處理(如片中他與女友 Donna 的關係為虛構),但整體仍忠於原著精神,尤其是對退伍軍人醫院惡劣環境的描寫,與書中內容高度一致。電影也如實呈現越戰指揮失序、誤擊平民等問題,反映了戰場混亂與人性崩解。

湯姆克魯斯生涯最動人的演出之一

向來以動作巨星形象著稱的湯姆克魯斯,在《七月四日誕生》中完全轉變。他細膩詮釋了柯維克從滿懷憧憬的新兵,到憤怒抗爭的癱瘓退伍軍人的生命旅程,展現極高表演層次。他為角色學習輪椅操作,甚至讓輪椅成為身體的一部分。在醫院戲中,他的痛苦與憤怒令人心碎,至今仍是他演藝生涯中最具張力的一段表演。

《七月四日誕生》(圖片來源/IMDB)

真實的朗柯維克還親自頒發銅星勳章給湯姆克魯斯,以表揚他對這段人生故事的誠實呈現。導演奧利佛史東原先對選角有所保留,但克魯斯最終用全心投入證明自己的決心。這部作品不僅重塑了他作為演員的定位,也為戰後創傷議題提供了重要發聲。

近 40 年後依舊撼動人心的反戰經典

《七月四日誕生》透過湯姆克魯斯的轉型演出與奧利佛史東的鏡頭語言,向世人揭露了戰爭最殘酷的一面:不只是流血,更是內心無法癒合的創傷。即使已上映將近 40 年,它仍深深打動觀眾,成為電影史上最真實、最具穿透力的反戰作品之一。