撰文:ChiAki

《F1電影》集結了一切成功的要素——約瑟夫科金斯基沈浸式的拍攝手法、克勞迪歐米蘭達流暢、完美的運鏡、漢斯季默的配樂、七冠王車手路易斯漢米爾頓親自監製並客串、知名賽道實地拍攝,22 架全世界跑得最快的車;和當然——英俊、修長健美的布萊德彼特。

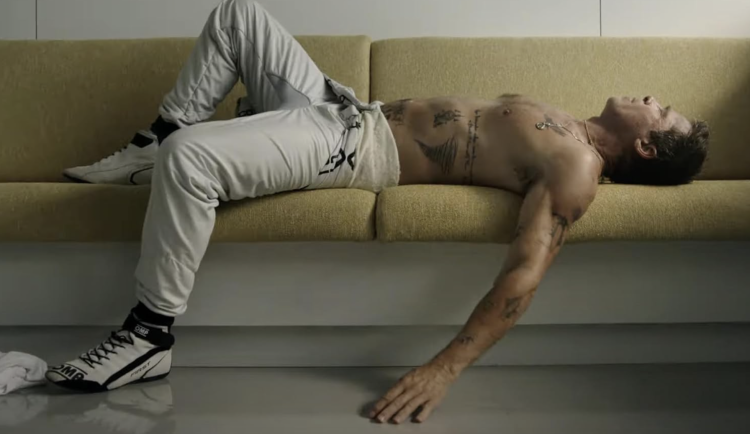

開著老舊的福特卡車,穿顏色不對稱的襪子,臉上掛著玫瑰色的墨鏡和目空一切的譏諷笑容,像個負傷又不樂意下馬的老牛仔,在睽違 30 年後,重回賽車界的最高殿堂。他所飾演的前 F1 金童桑尼海耶斯因緣際會下重回F1賽場,但 APXGP 這支車隊不僅從未上過頒獎台、在積分榜上掛零,甚至還背負沉重債務,若無法在下半年的賽季中取得一點成績,就會面臨被出售的命運。對所有人來說,桑尼的加入都是他們在 F1 賽場上的豪賭與最後一搏。

不過,對於熱愛一級方程式比賽的觀眾來說,在觀賞《F1電影》的時候,必然會有些感受上的衝突。

F1 是團隊運動——電影忠實還原賽事現場

《F1電影》(圖片來源/官方預告)

首先是畫面的呈現。從車艙內以第一視角,拍攝賽車在賽道上奔馳的鏡頭毫無瑕疵,讓人身歷其境,熱血澎湃。APXGP 車隊的總部借用了麥拉倫車隊位在英國沃金的技術中心取景。這座美麗的半圓形玻璃帷幕建築,被一方蘊藏五萬立方公尺水量的人工湖圍繞。透過建築大師諾曼福斯特的特殊設計,湖水經過管路和幫浦,還讓整個技術中心成為具有散熱功能的綠建築。

《F1電影》(圖片來源/IMDB)

在《F1電影》中我們也能看到女主角凱特——F1第一位女性技術總監,在中心內為賽車進行風洞測試。當此種耗能測試被進行的時候,湖水的特殊系統就能為建築進行即時散熱。中心內的戰情控制室、會議室和一塵不染的車隊車庫,從換胎策略的討論、如何在比賽中保持輪胎的狀態,以及進站換胎時,利用計算離開維修站車道的時間差來進行排位的競爭,這些部分都非常貼合真實。

賽車迷們會在鏡頭的移動間,看見自己喜愛的車手客串閃現。年輕車手皮爾斯身著名牌,戴著珍珠項鍊、耳環,各種亮眼的私服打扮,也不斷讓人聯想到作為車手,同時也是時尚指標的漢米爾頓本人。

「老兵不死」情懷造就了劇本最不現實的部分

《F1電影》(圖片來源/IMDB)

但除此之外,《F1電影》之中仍然存在難以忽略的技術瑕疵。F1 作為賽車界最高殿堂,幾乎每一季——不,分秒之間都在進行規則和技術上的改變和進步。因為如此,實在很難想像一個曾在 30 年前開過舊型賽車的老車手,可以一坐進方向盤按鈕比電視遙控器更多的新型車體,就立刻在銀石賽道上順利奔馳,還輕鬆地在一隊工程師面前,指出車子的問題所在。

柯金斯基似乎放不下老兵不死的情懷。桑尼維持自己體能的方式就只是捏著網球,沿著賽道慢跑,而非像其他所有車手一樣,拍打測試反應的機器、用訓練拉繩進行嚴苛的頸部訓練,以抵抗賽車過彎時帶來的巨大 G 力。

更大的問題是,他當年發生的嚴重車禍,是參考了 1990 年的剛簽入蓮花賽車的馬丁唐納利,在西班牙大獎賽的排位賽期間,以時速 225 公里撞上防護牆的意外事故。當時唐納利的車身斷成了兩半,他也因為衝力彈出車體,整個人連著椅座,倒在賽道上,失去意識長達 11 分鐘。

《F1電影》中描述桑尼第四節頸椎受傷,以骨釘固定,幾乎失明。這種情況下,即便經過漫長的康復期和復健,要再重新坐進連對沒受傷的正常人來說,都很難承受的高速極限運動車艙,基本上是不太可能的一件事。

電影中桑尼的策略真的能做到嗎?

《F1電影》(圖片來源/IMDB)

假設他奇蹟般地做到了——桑尼為了讓這支沒有勝算的車隊至少進入前十名的積分行列,使用的那些遊走在規則邊緣、灰色地帶的賽車方式,也會很難讓其他車手和車隊接受他的行為。因為當你駕駛著一台造價超過千萬美金的車子,以超過 300 公里的車速在直道上奔馳、過彎,車隊和其他車手最不想看到的,就是你沒有好好跑在自己的賽車線上,還刻意對其他車手進行逼車和碰撞。

因為這是會死人的一種運動,而車手們都很清楚。

他們之中許多人是從小學年紀就一起跑卡丁車長大的,一個人在意外中喪命了,對其他人來說,就像或遲或早,那意外也會發生在自己身上一樣。所以在賽場上,你也許會看到相對愚蠢、不優秀的車手,但少有機會看到玩命的駕駛方式。

《F1電影》(圖片來源/IMDB)

FIA(國際汽車聯盟)的存在可謂致力於對車隊和車手進行罰款,所以我們會在電影裡看到已經負債上億的魯本,因為桑尼那些遊走在邊緣或者直接犯規的作為,簽出許多張罰款支票。一個賽季之中,規定能夠更換的車身零件也有數量上的限制。撞爛的前翼和尾翼更是造價不斐。魯本的錢究竟從哪裡來?

《F1電影》最終戰是什麼樣的賽道?

在種種疑問下,劇情帶著我們來到了 F1 賽季的閉幕站:阿布達比的亞斯碼頭。在此魯本發現桑尼的舊傷,將他逐出車隊。隊友約書亞皮爾斯,也已經受到了他的精神感召,帶著車隊人員、穿著不成套襪子,繞著維修區跑步。然後理所當然地,不羈的桑尼在彼方出現,重新加入他們,為這個賽季的最後一戰畫下句點。

亞斯碼頭是個很具代表性的賽道。因為白天氣溫過高的關係,阿布達比跑的是夜戰。時間從黃昏到夜晚,溫度變化大,對於輪胎的工作時間需要精密調整,在完賽時還會不計成本地放出盛大煙火,圍繞賽道的建築設計感強烈,場景華麗,令人目眩神迷。但與其他標誌性的賽道如義大利的高速賽道蒙扎、德國的地勢高低起伏賽道紐柏林不同,亞斯碼頭其實是一個很無聊的賽道。

《F1電影》(圖片來源/官方預告)

設計師赫爾曼提爾克簡直是閉著眼睛畫出那條賽道的,繼馬來西亞的雪邦賽道獲得成功後,提爾克就像找到了屬於他的成功公式,把慣用的那些特點一股腦塞進新賽道設計圖:長直線、長煞車區域、快速的 S 彎,電腦般精準的彎角,及巨大、奢華的現代硬體設施。

但和位處高地的雪邦賽道不同之處在於,亞斯碼頭是填海造陸形成的,沒有任何的地形起伏變化,所以這些設計無法取得任何具有意義的特徵,大量的慢速彎,組合不具趣味性,能夠見到的輪對輪對決少之又少。

《F1電影》成功與否?像那張撲克牌般耐人尋味

《F1電影》(圖片來源/IMDB)

這有點像整部《F1電影》給觀眾的感受。因為在《捍衛戰士:獨行俠》中取得了備受稱頌的影評和票房,而被套用進《F1電影》中的公式情節。鏡頭和取景華麗炫目,配樂動人,老鳥和菜鳥的尊嚴之爭,最終所有人似乎都在這平淡的起承轉合中找到了屬於自己的歸處。

但往這層華美的表面底下去看,就只是一個個被浪費的豪華演員陣容。角色成長弧線非常不明顯,它們為了服務戲劇效果和劇情而存在,即便演員個人魅力已經發揮到了極致,你仍然不容易在角色身上找到認同感。

《F1電影》(圖片來源/官方預告)

你能想像《F1電影》集結了一切成功的要素。但它真的成功了嗎?

這個問題可能會像桑尼開車時總要帶著、但不看牌面的那張撲克牌。片尾他終於從口袋裡拿出來,看了一眼,而後露出意味深長的微笑那樣,在每個觀眾心中留下不同的答案和想像空間。