身為奧斯卡最佳影片得主,《梅爾吉勃遜之英雄本色》(下簡稱《英雄本色》)在 30 年前首映時的票房表現其實相當平淡,這點確實令人意外。雖然開片成績普通,但隨後逐漸發力,成為 1995 年夏天穩定的賣座電影,然而在該年的年度票房榜上,卻被《新岳父大人之三喜臨門》和《剛果》比了下去。更有趣的是,就連梅爾吉勃遜在 90 年代的其他作品——《超級王牌》(Maverick)《絕命大反擊》(Conspiracy Theory) 和《危險人物》(Payback) ——票房表現都比《英雄本色》來得亮眼。

不過,《英雄本色》卻有著超越票房數字的持久魅力,無論在戲院重映或是流行文化中都占有一席之地。上映時,這部片並不被看好能在頒獎季有所斬獲——畢竟梅爾吉勃遜當時只執導過一部小成本劇情片《真愛》——但最終卻獲得 10 項奧斯卡提名,並拿下其中 5 座獎項,包括最佳導演獎。

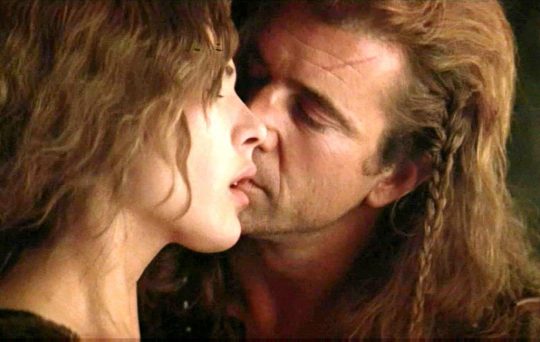

《英雄本色》(來源/IMDb)

雖然梅爾吉勃遜本人並未因飾演威廉華勒斯而獲得提名,但這個角色已成為他演藝生涯最具代表性的經典。威廉華勒斯是 13 世紀帶領蘇格蘭人反抗英王愛德華一世的傳奇戰士。故事背景是蘇格蘭國王駕崩後無人繼承王位,英格蘭趁機入侵並征服蘇格蘭。片中將羅伯特布魯斯(安格斯麥克菲恩 飾演)描繪成一個善於政治妥協的角色,這個設定更多來自史詩詩歌而非真實歷史,但也因此讓劇情更容易理解,增添了史詩般的魅力。

與歷史顯然有些差距的敘事手法

《英雄本色》本身就像是一部「傳說勝過事實」的作品,而非每個場景都完美無瑕的電影。三小時的片長充滿了老套的電影手法:華麗的開場旁白為觀眾說明歷史背景、每個轉折都要用對白強調角色動機、時不時出現讚美男主角魅力的尷尬橋段,還有梅爾吉勃遜招牌的誇張演技總在奇怪的時機冒出來。

最讓人搖頭的是關於國王同志兒子的副線劇情,梅爾吉勃遜竟然把國王將兒子的戀人從窗戶推下摔死的橋段,拍得像是黑色幽默的笑點——因為在他眼中,這就是個笑話。(國王愛德華雖然殘暴,梅爾吉勃遜似乎在說,但至少不像他那個娘娘腔兒子那樣軟弱!)有時候這部電影看起來就像《俠盜王子羅賓漢》的限制級版本,而關於歷史考據不足的批評也確實不無道理。

《英雄本色》(來源/IMDb)

經典場景造就吉勃遜形象

說到《英雄本色》,大家最先想到的肯定是電影中段那個經典場面:梅爾吉勃遜飾演的華勒斯臉上塗著令人印象深刻的藍色戰漆,發表那段關於自由的激昂演說——「你們可以奪走我們的生命,但永遠奪不走我們的自由!」——然後帶領蘇格蘭戰士衝入一場漫長而血腥的戰鬥,最終獲得勝利。半小時後還有另一場大戰,雖然蘇格蘭軍隊這次沒那麼幸運,但同樣血腥震撼。

《英雄本色》(來源/IMDb)

當然,威廉華勒斯在片尾被俘、受刑和至死不屈的場面,堪稱梅爾吉勃遜對「身體受苦」這個主題執迷的高峰之作(雖然不是終點),這種陰鬱的天主教贖罪意識,比湯姆克魯斯為了拍特技而自我折磨還要來得沉重。

這個轉捩點也讓梅爾吉勃遜從此更以「能吃苦」聞名,而非「浪漫關係的男主角」。想想看,有多少《英雄本色》的粉絲會記得華勒斯和法國伊莎貝拉公主(蘇菲瑪索 飾演)之間那段缺乏說服力的感情戲,畢竟演員年齡相差了十歲。

《英雄本色》(來源/IMDb)

充滿殉道精神的導演風格

我們能夠輕易將《英雄本色》簡化為幾個經典片段,讓它更像是回到了幾十年前那些「你最近有重看過嗎?」的史詩電影——不是那種《阿拉伯的勞倫斯》或《萬夫莫敵》般的經典中的經典,而是比較像那些沒有像《十誡》那麼常重播的聖經史詩片。

這也預告了梅爾吉勃遜接下來的導演路線。雖然《英雄本色》當年的票房成績不算太突出,但九年後的《受難記:最後的激情》卻創下驚人的票房佳績。然而,儘管有這部大熱門和《英雄本色》的奧斯卡光環加持,梅爾吉勃遜的導演生涯卻始終沒有完全發揮潛力。

《英雄本色》(來源/IMDb)

部分原因出在他自己身上——酗酒和仇恨言論開始主導他的公眾形象,時機剛好就在《耶穌受難記》上映前後。不過業界顯然是願意原諒他的(否則怎麼解釋同樣充滿殉道精神和血腥場面的《鋼鐵英雄》能獲得奧斯卡青睞?),而導演工作也讓他能在保持創作主控權的同時,稍微遠離媒體焦點。可惜他最新的作品《失速機劫》在今年一月慘澹收場,這部片雖然有明顯的梅爾吉勃遜風格,但內容相當平庸。

對影史的深遠影響

也許《英雄本色》的長期成功,反而讓觀眾更難把梅爾吉勃遜當成帶點迷人黑暗面的偶像派演員,而更容易將他視為一個真正會見血的狂熱分子。或者,這部電影在眾多男性影迷心中的地位就是難以撼動。

無論如何,《英雄本色》確實為大製作史詩片重新在奧斯卡站穩腳跟。在 90 年代初《與狼共舞》獲獎後,接下來幾年的最佳影片得主變得更加多元:驚悚片《沉默的羔羊》、修正主義西部片《殺無赦》、史匹柏的傑作《辛德勒的名單》、溫馨喜劇《阿甘正傳》。《英雄本色》的出現,為後來的《英倫情人》、《魔戒》系列,特別是《神鬼戰士》等大製作史詩片鋪好了路。

《英雄本色》(來源/IMDb)

時隔 30 年,這類電影製作手法感覺比 1995 年時更加遙遠,相關資源更可能投入昂貴的奇幻大片。當然,《英雄本色》本身也算是一種昂貴的奇幻作品,販賣的是一種粗獷而直接的力量美學。在三小時的片長中,它展現出足夠強大的感染力,讓觀眾相信梅爾吉勃遜儘管有各種奇怪的執著,仍可能是個跨越時代的巨星。